首下がりを改善する!簡単ストレッチと運動療法 パーキンソン病の方に役立つ基礎知識 vol.64

パーキンソン病の運動症状

パーキンソン病の運動症状には以下の特徴があります。

①安静時振戦

②筋強剛(筋固縮)

③運動緩慢・無動

④姿勢反射障害

⑤マルチタスク運動能力の低下

⑥リズミックな運動能力の低下

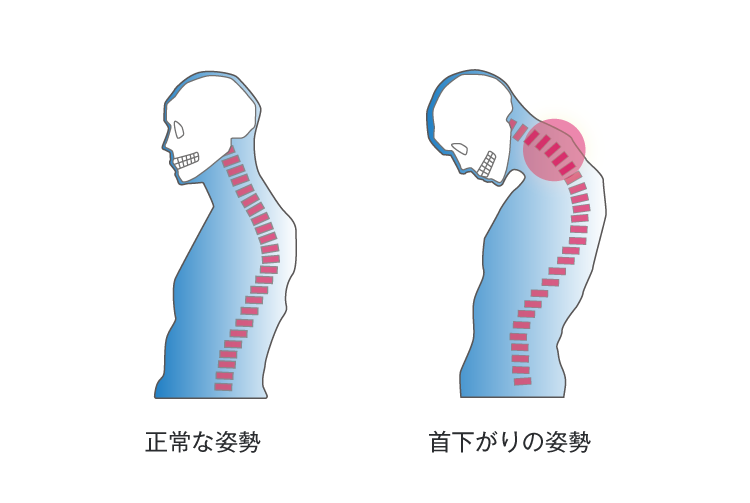

これらの症状が進むと、前肩、前屈み、首下がり、腰曲がり、ピサ症候群(立位や歩行時に出現・悪化する体幹の側屈を特徴とする姿勢異常)などの姿勢異常が生じます。

なぜ首下がりになるのか?

首下がりは、主に以下の原因が考えられます。

筋緊張の亢進(ジストニア)とその影響

特定の筋肉がジストニアを起こすと、首の前側と後側の筋肉のバランスが崩れ、姿勢が悪くなります。通常は屈筋群(関節を曲げる筋肉)が強く緊張するため、前屈位になり、伸筋群(関節を伸ばす筋肉)が伸ばされた状態になります。

その結果、二次的に伸筋群の炎症が起こり、時間が経つにつれて炎症は治まりますが、筋肉は硬くなり、さらに筋力が低下します。これにより、悪化した姿勢は元に戻らなくなります。

また、PD治療薬の一つであるドパミンアゴニストも、首下がりを悪化させる原因の一つです。

最近では、固有受容器*からの情報が脳にうまく伝わらない認知プロセスの問題とも考えられています。

首を支えている筋肉

頭部は約5Kgほどあり、たくさんの筋肉によって支えられています。

■後部:僧帽筋、頭板状筋、肩甲挙筋、頚板状筋、頚腸肋筋、頚最長筋、頚棘筋、頚半棘筋、頭最長筋、上下頭斜筋、頭半棘筋、大小後頭筋

■前部:頭長筋・頚長筋・内外頭直筋

■側部:胸鎖乳突筋、前後中斜角筋、肩甲挙筋

特に後頭下筋群(大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)は顔や頭の向きを細かく調整する重要な筋群です。

多裂筋、頚半棘筋は深部にあって頚部の姿勢維持に作用し、頭板状筋、肩甲挙筋などは頚部を持ち上げる動作時に作用します。

僧帽筋は頸椎、上腕骨、肩甲骨、脊椎の広い範囲に作用してそれらを引き寄せて肩や頚部の関節に力が入りやすい状態を維持させます。

首下がり改善のためのリハビリ

1.ジストニアの生じている筋肉の緊張緩和

胸鎖乳突筋、前頸筋群や前・中斜角筋の過緊張により頭部を前屈しているケースが多いため、これらの筋肉の可動性を他動的なストレッチで確保しましょう。顎を上げて持ち上げられるようになれば、過伸展している後頸筋群を緩めることができます。

2.後方頸部の筋群収縮や前頸筋の緊張を緩和

PD患者では前肩の状態(肩甲骨が外転位)になりやすいので、背中から頸部につながる筋肉の筋緊張が亢進している場合があります。両肘を後ろに引いて、肩甲骨を中央に寄せるように、胸を張る運動を繰り返しましょう。後方の頸部の筋群が収縮し、前頸筋の緊張を緩和する方向に働きます。

筋肉の変性や萎縮が進行する前に、首下がりの症状に気づいたら、早めに筋力トレーニングなどリハビリを始めることが大切です。

立川 哲也

立川 哲也